家庭でできる 超音波療法で視力が回復

第1章------眼が危ない! 視力低下のもとになる周辺環境と生活

裸眼視力1・0未満者は、17歳時で全数の60%超に!

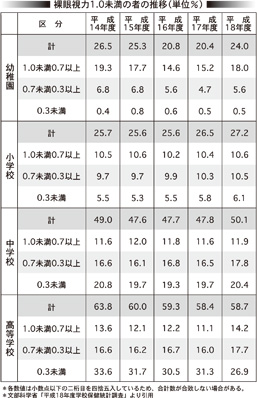

まず、文部科学省が毎年発表している「平成18年度学校保健統計調査」から見ていきましょう。

これは、児童、生徒および幼児の発育や健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的として実施されているもので、昭和23年から継続して行われているものです。

調査では身長や体重、座高のほか、健康状態についても詳しくまとめられています。その中で視力に関する調査項目があり、平成18年度の「裸眼視力1・0未満の子ども」は幼稚園で24・0%、小学校で27・2%、中学校で50・1%、高等学校で58・7%にものぼります。

次ページの表で見るとおり、これらの数値はすべてが平成17年度を上回るもので、過去数年の数値と比較してもすべてが“高止まり”していることがご理解いただけるでしょう。つまり、これだけのパーセンテージの児童や生徒、幼児が視力に問題があるということになるのです。

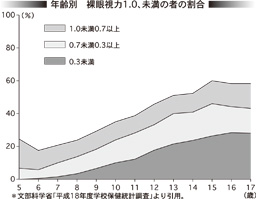

これをグラフにしたのが上の「年齢別裸眼視力1・0未満者の割合」で、5歳時では全体の4分の1程度に過ぎなかった裸眼視力1・0未満者が、17歳時では全数の約60%という驚くべき数値を示しているのです。

さらに深刻なのはグラフにあるように、視力の低下が年齢を重ねるにつれて、増大の一途をたどります。

さらに深刻なのはグラフにあるように、視力の低下が年齢を重ねるにつれて、増大の一途をたどります。

グラフを見ると、裸眼視力0・3未満者は5歳時では0・5%に過ぎません。

ところが、17歳時ではそのパーセンテージが26・4%にもなっています。このように、近視は年齢を重ねるごとに悪化しているという現実を指し示しているのです。

これは、児童、生徒および幼児の発育や健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的として実施されているもので、昭和23年から継続して行われているものです。

調査では身長や体重、座高のほか、健康状態についても詳しくまとめられています。その中で視力に関する調査項目があり、平成18年度の「裸眼視力1・0未満の子ども」は幼稚園で24・0%、小学校で27・2%、中学校で50・1%、高等学校で58・7%にものぼります。

次ページの表で見るとおり、これらの数値はすべてが平成17年度を上回るもので、過去数年の数値と比較してもすべてが“高止まり”していることがご理解いただけるでしょう。つまり、これだけのパーセンテージの児童や生徒、幼児が視力に問題があるということになるのです。

これをグラフにしたのが上の「年齢別裸眼視力1・0未満者の割合」で、5歳時では全体の4分の1程度に過ぎなかった裸眼視力1・0未満者が、17歳時では全数の約60%という驚くべき数値を示しているのです。

グラフを見ると、裸眼視力0・3未満者は5歳時では0・5%に過ぎません。

ところが、17歳時ではそのパーセンテージが26・4%にもなっています。このように、近視は年齢を重ねるごとに悪化しているという現実を指し示しているのです。

B以下に判定されると、必ず眼科医への受診が勧められる

さて、現在学校で実施されている視力検査は、次ページの表にあるようにA〜Dの4段階評価で行われています。

これはかなり大雑把な評価で、

これはかなり大雑把な評価で、

A=裸眼視力(片眼視力)が1・0以上

B=裸眼視力(片眼視力)が1・0未満0・7以上

C=裸眼視力(片眼視力)が0・7未満0・3以上

D=裸眼視力(片眼視力)が0・3未満

ということになります。

どうにもアバウトな段階評価で、仮にC評価であっても、実際の視力はB評価に近い0・6かも知れませんし、あるいはD評価に近い0・3かも知れないのです。

また、実際の視力検査を見てみると、小さなお子さんは順番を待っている間に、つい友だちに負けたくなくて、視力検査表を暗記してしまったりもします。さらに、当てずっぽうにいったら偶然に的中してしまったということもあるでしょう。

このように視力検査は流れ作業のように行われ、実に曖昧に判定されてしまうのです。

またそのちょっとした“出来心”とは逆に、たまたま前日に夜更かしをしてしまった、あるいは強いストレスを感じていたなどの理由で、一時的に視力が低下してしまっていることもあります。

この検査は毎年4〜5月に行われますが、B以下に判定されると必ず「専門機関や眼科を受診するように」と指導されるはずです。

こうして眼科を受診して厳密に視力検査をすると、正確な視力が判定されることになり、近視と診断されると眼鏡の装着を勧められます。あるいは点眼薬で様子を見て、それで改善しない場合は眼鏡をという流れになってしまうのです。

そこで、あきらめて一度眼鏡をかけると、それからは一生眼鏡の生活になってしまうのが一般的ではないでしょうか。

思春期になってコンタクトレンズに換えてみても、変わるのは外観だけで、人工のレンズを頼りに生きることになります。すでに眼鏡やコンタクトレンズを使用されておられる方には申し訳ないのですが、こうしたことはさまざまな点でハンデキャップを抱えることになってしまうのです。このハンデキャップのことについては後述することとして、「近視になった → 眼鏡を作る」という図式に疑問を投げかけてみましょう。

A=裸眼視力(片眼視力)が1・0以上

B=裸眼視力(片眼視力)が1・0未満0・7以上

C=裸眼視力(片眼視力)が0・7未満0・3以上

D=裸眼視力(片眼視力)が0・3未満

ということになります。

どうにもアバウトな段階評価で、仮にC評価であっても、実際の視力はB評価に近い0・6かも知れませんし、あるいはD評価に近い0・3かも知れないのです。

また、実際の視力検査を見てみると、小さなお子さんは順番を待っている間に、つい友だちに負けたくなくて、視力検査表を暗記してしまったりもします。さらに、当てずっぽうにいったら偶然に的中してしまったということもあるでしょう。

このように視力検査は流れ作業のように行われ、実に曖昧に判定されてしまうのです。

またそのちょっとした“出来心”とは逆に、たまたま前日に夜更かしをしてしまった、あるいは強いストレスを感じていたなどの理由で、一時的に視力が低下してしまっていることもあります。

この検査は毎年4〜5月に行われますが、B以下に判定されると必ず「専門機関や眼科を受診するように」と指導されるはずです。

こうして眼科を受診して厳密に視力検査をすると、正確な視力が判定されることになり、近視と診断されると眼鏡の装着を勧められます。あるいは点眼薬で様子を見て、それで改善しない場合は眼鏡をという流れになってしまうのです。

そこで、あきらめて一度眼鏡をかけると、それからは一生眼鏡の生活になってしまうのが一般的ではないでしょうか。

思春期になってコンタクトレンズに換えてみても、変わるのは外観だけで、人工のレンズを頼りに生きることになります。すでに眼鏡やコンタクトレンズを使用されておられる方には申し訳ないのですが、こうしたことはさまざまな点でハンデキャップを抱えることになってしまうのです。このハンデキャップのことについては後述することとして、「近視になった → 眼鏡を作る」という図式に疑問を投げかけてみましょう。

遺伝的な要素による近視は全体の5%程度

かつて、欧米での日本人のイメージは、「出っ歯で眼鏡をかけており、首からカメラをぶら下げている」というものでした。

事実、かつては諸外国の観光地や大都市で、そうした日本人が列をなして歩いていたのかも知れませんが、現在ではそうした日本人を見ることが少なくなってきました。

たとえば歯です。ひと昔前は歯列矯正をするのはまれなケースでしたが、最近では小さなお子さんだけでなく大人も堂々と歯列矯正の器具を装着して日々を生活しています。歯列の矯正だけでなく、虫歯予防や歯のホワイトニング、口臭予防まで、あらゆる歯のケア商品が世の中にあふれています。

つまりそれだけ、歯に対する審美的な意識変化が進んだということになるのでしょう。また同様に、歯の健康に対する意識も高まってきたといえるのではないでしょうか。

ところが眼に関しては、ずっと遅れたままです。

「視力が低下したら眼鏡をかける」あるいは「眼鏡はイヤだから、コンタクトレンズにする」がまだまだ一般的です。

欧米では1930年代に、眼科とは別の「視力眼科」という診療科目が設けられ、広く社会に普及しています。これは視力矯正を目的としたもので、眼鏡やコンタクトレンズに頼る前に、トレーニングによって視力を回復しようという試みです。

事実、近視や老視に視力トレーニングは有効であり、すぐさま眼鏡やコンタクトレンズに走るのは早すぎる選択です。

「虫歯になったから、そこを削って金属をかぶせてしまおう」あるいは「抜いてしまって、後は入れ歯にすればいい」などの考えは、現代では極めてまれなものになっています。現在では「どうすれば虫歯にならないか」「どうすれば歯列をきれいにすることができるのか」「できるだけ歯を白く見せたい」などが主流となっており、そこにはデンタルケアの発想があります。

しかし、眼に関してはいまだにそうした意識が、希薄なままなのではないでしょうか。

それは私たちの中に「一度、眼が悪くなったら二度と回復しない」という、あきらめに似た固定観念があるからかも知れません。

事実、近視のことを遺伝的な要因と考えていたり、ある種の職業病的なものと認識している風潮もあります。本書の冒頭でもふれましたが、遺伝的な要素による近視は全体の5%程度に過ぎません。

残りの95%は後天的な理由によるもので、視力回復のためのトレーニングや矯正器具の使用、生活習慣の改善などによって、視力を大きく回復させたケースは数多くあるのです。

事実、かつては諸外国の観光地や大都市で、そうした日本人が列をなして歩いていたのかも知れませんが、現在ではそうした日本人を見ることが少なくなってきました。

たとえば歯です。ひと昔前は歯列矯正をするのはまれなケースでしたが、最近では小さなお子さんだけでなく大人も堂々と歯列矯正の器具を装着して日々を生活しています。歯列の矯正だけでなく、虫歯予防や歯のホワイトニング、口臭予防まで、あらゆる歯のケア商品が世の中にあふれています。

つまりそれだけ、歯に対する審美的な意識変化が進んだということになるのでしょう。また同様に、歯の健康に対する意識も高まってきたといえるのではないでしょうか。

ところが眼に関しては、ずっと遅れたままです。

「視力が低下したら眼鏡をかける」あるいは「眼鏡はイヤだから、コンタクトレンズにする」がまだまだ一般的です。

欧米では1930年代に、眼科とは別の「視力眼科」という診療科目が設けられ、広く社会に普及しています。これは視力矯正を目的としたもので、眼鏡やコンタクトレンズに頼る前に、トレーニングによって視力を回復しようという試みです。

事実、近視や老視に視力トレーニングは有効であり、すぐさま眼鏡やコンタクトレンズに走るのは早すぎる選択です。

「虫歯になったから、そこを削って金属をかぶせてしまおう」あるいは「抜いてしまって、後は入れ歯にすればいい」などの考えは、現代では極めてまれなものになっています。現在では「どうすれば虫歯にならないか」「どうすれば歯列をきれいにすることができるのか」「できるだけ歯を白く見せたい」などが主流となっており、そこにはデンタルケアの発想があります。

しかし、眼に関してはいまだにそうした意識が、希薄なままなのではないでしょうか。

それは私たちの中に「一度、眼が悪くなったら二度と回復しない」という、あきらめに似た固定観念があるからかも知れません。

事実、近視のことを遺伝的な要因と考えていたり、ある種の職業病的なものと認識している風潮もあります。本書の冒頭でもふれましたが、遺伝的な要素による近視は全体の5%程度に過ぎません。

残りの95%は後天的な理由によるもので、視力回復のためのトレーニングや矯正器具の使用、生活習慣の改善などによって、視力を大きく回復させたケースは数多くあるのです。

子どもにも広がっているVDT症候群

それでは、「なぜ視力が低下してしまうのか」について考えてみることにしましょう。

まず、小さなお子さんの場合ですが、現代ではその多くがテレビの長時間にわたる視聴やテレビゲームのやり過ぎによるものです。

テレビ画面を近くで長時間見ていると、眼の遠近感を調整する毛様体が異常緊張状態となり、これを繰り返すことによって、近視になってしまいます。

テレビゲームは長時間続けると眼精疲労を引き起こすだけでなく、全神経と視線を小さな画面に一点集中させるために、中心視力が損なわれてしまいがちです。そうなると視野が狭くなり、正面のものは見えても横にあるものが見えにくくなってしまうのです。

また、悪い姿勢も近視を引き起こす大きな要因で、本を読むときや字を書くときに眼を近づけ過ぎると、毛様体が疲れてしまいます。暗い場所での読書や書きものも、眼の虹彩と呼ばれる筋肉組織を酷使してしまうため、視力低下に直結してしまうのです。

眼の構造と、ものが見える詳しいメカニズムについては後述しますが、ここでは本来、眼が持っている機能に大きな負担をかけることで、視力が低下してしまうことを覚えておいてください。

このように、近視の“芽”と呼べるものの多くは、子どもの頃に発生するのですが、最近では「小さい頃は眼がよかったのに、学生になってから急に視力が落ちてしまった」あるいは「社会人になってから、ものすごく眼が悪くなった」という方が少なくありません。

その原因として考えられるのは携帯電話を利用したメールの送受信であったり、仕事や趣味で使うコンピュータであったりもします。

こうしたものをVDT症候群といい、VDTとはビジュアル・ディスプレイ・ターミナルの頭文字を並べたものです。つまり、モニター画面や画面表示端末を見続けることで引き起こされるストレス性の眼の症状のことを指します。別名でテクノストレス症候群やОA病とも呼ばれているものです。

主な症状は、眼が乾く(ドライアイ)、眼が疲れる、眼がかすむ、ものが二重に見えるなどで、症状が進行すると肩こりや頭痛、吐き気、イライラ、倦怠感などが現れます。

現在では、ほとんどの学校(小・中・高)でパソコンを利用した授業が行われており、子どもは家ではテレビとテレビゲーム、学校ではパソコンと、まさにVDT症候群の危険性が高まってきているのです。

大人も職業によっては一日中、コンピュータのモニター画面を見続けている方もいらっしゃるでしょう。そして、パソコンや携帯電話を利用したメールの送受信や自宅に帰ってもインターネットサーフィンを楽しんでいたりもします。

これでは、眼にいいわけがありません。その結果、視力はどんどん低下し、気がついたときには深刻な状況に陥っていたということになるのです。

まず、小さなお子さんの場合ですが、現代ではその多くがテレビの長時間にわたる視聴やテレビゲームのやり過ぎによるものです。

テレビ画面を近くで長時間見ていると、眼の遠近感を調整する毛様体が異常緊張状態となり、これを繰り返すことによって、近視になってしまいます。

テレビゲームは長時間続けると眼精疲労を引き起こすだけでなく、全神経と視線を小さな画面に一点集中させるために、中心視力が損なわれてしまいがちです。そうなると視野が狭くなり、正面のものは見えても横にあるものが見えにくくなってしまうのです。

また、悪い姿勢も近視を引き起こす大きな要因で、本を読むときや字を書くときに眼を近づけ過ぎると、毛様体が疲れてしまいます。暗い場所での読書や書きものも、眼の虹彩と呼ばれる筋肉組織を酷使してしまうため、視力低下に直結してしまうのです。

眼の構造と、ものが見える詳しいメカニズムについては後述しますが、ここでは本来、眼が持っている機能に大きな負担をかけることで、視力が低下してしまうことを覚えておいてください。

このように、近視の“芽”と呼べるものの多くは、子どもの頃に発生するのですが、最近では「小さい頃は眼がよかったのに、学生になってから急に視力が落ちてしまった」あるいは「社会人になってから、ものすごく眼が悪くなった」という方が少なくありません。

その原因として考えられるのは携帯電話を利用したメールの送受信であったり、仕事や趣味で使うコンピュータであったりもします。

こうしたものをVDT症候群といい、VDTとはビジュアル・ディスプレイ・ターミナルの頭文字を並べたものです。つまり、モニター画面や画面表示端末を見続けることで引き起こされるストレス性の眼の症状のことを指します。別名でテクノストレス症候群やОA病とも呼ばれているものです。

主な症状は、眼が乾く(ドライアイ)、眼が疲れる、眼がかすむ、ものが二重に見えるなどで、症状が進行すると肩こりや頭痛、吐き気、イライラ、倦怠感などが現れます。

現在では、ほとんどの学校(小・中・高)でパソコンを利用した授業が行われており、子どもは家ではテレビとテレビゲーム、学校ではパソコンと、まさにVDT症候群の危険性が高まってきているのです。

大人も職業によっては一日中、コンピュータのモニター画面を見続けている方もいらっしゃるでしょう。そして、パソコンや携帯電話を利用したメールの送受信や自宅に帰ってもインターネットサーフィンを楽しんでいたりもします。

これでは、眼にいいわけがありません。その結果、視力はどんどん低下し、気がついたときには深刻な状況に陥っていたということになるのです。

シグナルとなる動作を見逃さないこと

先にふれたように、学校では毎年視力検査を行っていますが、それは年に1回のことです。それまでに、なにか眼に問題を抱えていなければ、普段は視力測定をすることがないため、視力の低下に気づかずに生活してしまうケースも少なくありません。

そこで、そのシグナルとなる動作やしぐさについて考えてみることにしましょう。

大人であれば、視力低下を自覚して眼科医を受診したり、眼鏡店で検査を受けるなどの行動を起こしますが、小さなお子さんはそれまでそうした経験がないため、視力が落ちたと自覚できないケースがあります。

また、ものが見えにくくなったと自覚していても、「そのことをいうと、眼鏡をかけろといわれるんじゃないだろうか」となかなか正直にいってくれないものです。

それは、「眼鏡をかけると格好が悪い」「皆から冷やかされる」「好きなスポーツができなくなる」などの理由で黙っていることも少なくありません。

近視もほかの病気と同様に、早期発見と早期治療ができれば、視力回復は容易になります。ところが、それに気づかずに放置してしまっていると、どんどん視力が低下し、ついには眼鏡をかけることになってしまうのです。

そのため、小さなお子さんの場合、周囲の大人が日頃から注意をして、そのシグナルとなる動作やしぐさを発見するようにしたいものです。

それでは、その代表的なシグナルを見ていきましょう。

①眼を細めてものを見る

②横目使いでものを見る

③上目使いでものを見る

④眼を大きく見開く

⑤テレビに近づいて視聴している

⑥本を読むとき、眼と本の距離が短くなっている

⑦風邪を引いているわけでもないのに頭痛を訴える

以上がその代表的なもので、本人は無意識にこうした行動やしぐさをしているものです。単独で、あるいは複数のこうしたシグナルを発している場合は、視力が低下している可能性があります。

そこで、そのシグナルとなる動作やしぐさについて考えてみることにしましょう。

大人であれば、視力低下を自覚して眼科医を受診したり、眼鏡店で検査を受けるなどの行動を起こしますが、小さなお子さんはそれまでそうした経験がないため、視力が落ちたと自覚できないケースがあります。

また、ものが見えにくくなったと自覚していても、「そのことをいうと、眼鏡をかけろといわれるんじゃないだろうか」となかなか正直にいってくれないものです。

それは、「眼鏡をかけると格好が悪い」「皆から冷やかされる」「好きなスポーツができなくなる」などの理由で黙っていることも少なくありません。

近視もほかの病気と同様に、早期発見と早期治療ができれば、視力回復は容易になります。ところが、それに気づかずに放置してしまっていると、どんどん視力が低下し、ついには眼鏡をかけることになってしまうのです。

そのため、小さなお子さんの場合、周囲の大人が日頃から注意をして、そのシグナルとなる動作やしぐさを発見するようにしたいものです。

それでは、その代表的なシグナルを見ていきましょう。

①眼を細めてものを見る

②横目使いでものを見る

③上目使いでものを見る

④眼を大きく見開く

⑤テレビに近づいて視聴している

⑥本を読むとき、眼と本の距離が短くなっている

⑦風邪を引いているわけでもないのに頭痛を訴える

以上がその代表的なもので、本人は無意識にこうした行動やしぐさをしているものです。単独で、あるいは複数のこうしたシグナルを発している場合は、視力が低下している可能性があります。

眼鏡をかけることで性格が消極的になることも

小さなお子さんの視力が低下すると、親御さんは「これは、たいへんだ」とばかりに急いで眼鏡をかけさせるケースが少なくありません。

親御さんからすれば、「視力が落ちると、学校の黒板の字が読めない」「本を読むにも、字を書くにも困難になる」などと学業に支障がでることを心配してのことでしょうが、これまで述べてきたように、一度眼鏡を作ってしまうと、眼鏡は一生のものとなってしまいます。

しかし、見えないままでいるとストレスが溜まり、集中力も低下するため必然的に学力は落ちてきます。さらにイライラが募り、暴力的になったりする例も数多く報告されています。

「そんなことなら眼鏡にしたほうがいい」と思うのは親御さんだけで、小さなお子さんにとって眼鏡は、かなりの精神的負担になっているという事実があるのです。

あるアンケートによると、「友だちにからかわれて恥ずかしかった」と回答しているお子さんは全体の80%にもおよびます。とくに小学校の低学年で顕著で、眼鏡をかけることが大きなプレッシャーになっていることがわかります。

さらに、「眼鏡をかけることによって自分の性格が変わったか」という質問に対して、「消極的になった」「暗くなった」と約半数のお子さんが答えているのです。

実際に児童心理学の面から見ると、眼鏡をかけている児童はそうでない児童と比べて消極的な傾向にあり、内向的な性格にあると指摘されています。

親御さんからすれば、「視力が落ちると、学校の黒板の字が読めない」「本を読むにも、字を書くにも困難になる」などと学業に支障がでることを心配してのことでしょうが、これまで述べてきたように、一度眼鏡を作ってしまうと、眼鏡は一生のものとなってしまいます。

しかし、見えないままでいるとストレスが溜まり、集中力も低下するため必然的に学力は落ちてきます。さらにイライラが募り、暴力的になったりする例も数多く報告されています。

「そんなことなら眼鏡にしたほうがいい」と思うのは親御さんだけで、小さなお子さんにとって眼鏡は、かなりの精神的負担になっているという事実があるのです。

あるアンケートによると、「友だちにからかわれて恥ずかしかった」と回答しているお子さんは全体の80%にもおよびます。とくに小学校の低学年で顕著で、眼鏡をかけることが大きなプレッシャーになっていることがわかります。

さらに、「眼鏡をかけることによって自分の性格が変わったか」という質問に対して、「消極的になった」「暗くなった」と約半数のお子さんが答えているのです。

実際に児童心理学の面から見ると、眼鏡をかけている児童はそうでない児童と比べて消極的な傾向にあり、内向的な性格にあると指摘されています。

「職業選択の自由」にも制限がでてしまう

しかし、「眼鏡をかけないと生活しづらいし、学力だって下がる一方じゃないか」とお叱りを受けそうです。

そのための視力矯正法なのですが、残念なことに日本ではあまり認知度は高くありません。いまだに「視力が落ちたら眼鏡、コンタクトレンズ」の意識が定着しており、そのことによって子どもの未来が決定づけられてしまうこともあるのです。

それは「職業選択の自由」という側面で、いうまでもなく現代の日本では誰であっても職業選択の自由は認められています。

ところが、ある種の職業では必要な視力が定められており、いくら本人が志望し、成績が優秀であっても視力がその基準に満たなければ、その職業に就けないという厳然たる事実があるのです。

それは航空機のパイロットであったり、フライトアテンダント(スチュワーデス)、警察官、動力車操縦者(鉄道・軌道運転士)、宇宙飛行士、プロボクサー、競艇選手、競馬騎手であったりもします。

一部には「眼鏡やコンタクトレンズ装用で1・0以上」としたものもありますが、基本的には「裸眼視力で0・2以上」が求められているのです。

パイロットや動力車操縦者は人命を預る仕事ですし、警察官は治安を維持する仕事です。そこに厳密な基準があるのは当然のことですが、子どもたちの憧れの職業であるため、視力が低いということで将来の夢をあきらめてしまわなければならないのは、とても残念なことといえるのではないでしょうか。

またプロのスポーツ選手も、安全管理のために水準以上の視力が求められています。プロ野球では眼鏡をかけたプレーヤーも見ることができますが、野球と同じぐらい子どもたちに人気のサッカーでは、眼鏡を装用したプロ選手を見ることはできません。

からだとからだをぶつけ合う激しいスポーツであるために、安全に配慮すると眼鏡やコンタクトレンズ装用者は危険ということになってしまうからです。

ここに、ひとりの小さなお子さんがいて、サッカーの才能があったとしましょう。

しかし、視力に問題があり、眼鏡を装用しなければ試合にでられないとすれば、少年チームの監督は間違いなく彼を出場メンバーから外してしまうはずです。「それなら眼鏡を外して参加する」といっても自ずと限界があります。

身体能力が高く、いくら機敏な動きをすることができても、そこに視力が伴わなければ実力は発揮できません。

その段階で、その子どものサッカー選手としての未来が閉ざされてしまうのです。

そのための視力矯正法なのですが、残念なことに日本ではあまり認知度は高くありません。いまだに「視力が落ちたら眼鏡、コンタクトレンズ」の意識が定着しており、そのことによって子どもの未来が決定づけられてしまうこともあるのです。

それは「職業選択の自由」という側面で、いうまでもなく現代の日本では誰であっても職業選択の自由は認められています。

ところが、ある種の職業では必要な視力が定められており、いくら本人が志望し、成績が優秀であっても視力がその基準に満たなければ、その職業に就けないという厳然たる事実があるのです。

それは航空機のパイロットであったり、フライトアテンダント(スチュワーデス)、警察官、動力車操縦者(鉄道・軌道運転士)、宇宙飛行士、プロボクサー、競艇選手、競馬騎手であったりもします。

一部には「眼鏡やコンタクトレンズ装用で1・0以上」としたものもありますが、基本的には「裸眼視力で0・2以上」が求められているのです。

パイロットや動力車操縦者は人命を預る仕事ですし、警察官は治安を維持する仕事です。そこに厳密な基準があるのは当然のことですが、子どもたちの憧れの職業であるため、視力が低いということで将来の夢をあきらめてしまわなければならないのは、とても残念なことといえるのではないでしょうか。

またプロのスポーツ選手も、安全管理のために水準以上の視力が求められています。プロ野球では眼鏡をかけたプレーヤーも見ることができますが、野球と同じぐらい子どもたちに人気のサッカーでは、眼鏡を装用したプロ選手を見ることはできません。

からだとからだをぶつけ合う激しいスポーツであるために、安全に配慮すると眼鏡やコンタクトレンズ装用者は危険ということになってしまうからです。

ここに、ひとりの小さなお子さんがいて、サッカーの才能があったとしましょう。

しかし、視力に問題があり、眼鏡を装用しなければ試合にでられないとすれば、少年チームの監督は間違いなく彼を出場メンバーから外してしまうはずです。「それなら眼鏡を外して参加する」といっても自ずと限界があります。

身体能力が高く、いくら機敏な動きをすることができても、そこに視力が伴わなければ実力は発揮できません。

その段階で、その子どものサッカー選手としての未来が閉ざされてしまうのです。

VDT症候群の影響から、30歳代で老視になるケースも

ここまで、小さなお子さんの近視を中心に話を進めてきましたが、中高年になって引き起こされる老視(老眼)もまた見逃せない問題です。

よく勘違いされるのが遠視との混同で、「これまで近視だったから、老視になればちょうどよくなるんじゃないか」というものです。

遠視は遠くを見たときに網膜の後ろでピントを結んでしまうのに対し、老視は近くを見たときに網膜の後ろでピントを結んでしまいます。

そのため老視は近いものが見にくくなり、できるだけ眼から遠ざけてものを見ようとします。中高年の方が新聞や雑誌、書類などを見るときに腕を伸ばすようにして眼から遠ざけているのは、そうした理由によるものなのです。

一般に老視は40歳代になってから起きるものとされていましたが、これもVDT症候群の影響から、最近では30歳代で老視がはじまるというケースも見られます。

これもまた、「しょうがないから、老視用の眼鏡を作るか」と安易に流れがちですが、眼鏡を作る前に、もう一度視力が回復しないか、チャレンジするべきです。

詳しくは次章で説明しますが、近視にしても老視にしても眼の屈折異常によって引き起こされます。その多くが毛様体や水晶体の機能不全によるものであり、ピントの調整作用が衰えたために、視力が低下したものに過ぎません。

そのほか視力低下の原因としては、白内障や緑内障、網膜剥離などの眼の病気によるものや栄養障害、過労、生活習慣(照明、姿勢など)、あるいは強度のストレスが原因で引き起こされるものもあります。

そこで次章では、眼の構造と機能、さらには眼の疾患について解説していくことにしましょう。

よく勘違いされるのが遠視との混同で、「これまで近視だったから、老視になればちょうどよくなるんじゃないか」というものです。

遠視は遠くを見たときに網膜の後ろでピントを結んでしまうのに対し、老視は近くを見たときに網膜の後ろでピントを結んでしまいます。

そのため老視は近いものが見にくくなり、できるだけ眼から遠ざけてものを見ようとします。中高年の方が新聞や雑誌、書類などを見るときに腕を伸ばすようにして眼から遠ざけているのは、そうした理由によるものなのです。

一般に老視は40歳代になってから起きるものとされていましたが、これもVDT症候群の影響から、最近では30歳代で老視がはじまるというケースも見られます。

これもまた、「しょうがないから、老視用の眼鏡を作るか」と安易に流れがちですが、眼鏡を作る前に、もう一度視力が回復しないか、チャレンジするべきです。

詳しくは次章で説明しますが、近視にしても老視にしても眼の屈折異常によって引き起こされます。その多くが毛様体や水晶体の機能不全によるものであり、ピントの調整作用が衰えたために、視力が低下したものに過ぎません。

そのほか視力低下の原因としては、白内障や緑内障、網膜剥離などの眼の病気によるものや栄養障害、過労、生活習慣(照明、姿勢など)、あるいは強度のストレスが原因で引き起こされるものもあります。

そこで次章では、眼の構造と機能、さらには眼の疾患について解説していくことにしましょう。

----------------------------------------